エビデンスベースドマネジメント (EBM)

エビデンスベースドマネジメント (EBM)

エビデンスベースドマネジメント (EBM: Evidence-Based Management) は、スクラムの共同開発者であるKen Schwaber氏とProfessional Scrum Trainerを中心としたコミュニティで提唱・開発している「不確実な状況下での価値提供の向上」のためのフレームワークです。Ken Schwaber氏が2014年に問題提起したのは以下の2つです:

- ソフトウェアプロダクトの開発、複雑な問題解決に対しての計測指標(上手くいっているかの評価)が適切なのだろうか

- アジャイルを実践できているということをどれだけ検査できているのだろうか

問題提起:

前者は、「作った分だけ(機能を増やした分だけ)価値が向上する」前提に立った計測指標を用いがちだけれども、それがソフトウェアプロダクトの開発をはじめとした複雑な問題解決の進捗や上手くいっていることを計測するのに適していないという指摘です。具体的には、速く効率的に作ることに偏った計測指標では弊害を引き起こし、本質的な「顧客に価値を提供できているか?」という適正な評価から目を背けることになっているのではないかといった問題提起です。計測しがちな、活動量(アクティビティあるいはエフォート)を増やし、大量生産や機能追加(アウトプット)を測ることと、「顧客にとって価値が向上しているか」(顧客アウトカム)はさほど相関関係がないという事実に着目しています。

後者は、スクラムを実践しているからといって組織やビジネスまでもアジャイルになっているとは必ずしも言えない事実に着目しています。アジャイルチームがアジャイルを実践できていても、組織やプロダクトがアジャイルでなければそれは、部分だけアジャイルになっているだけに過ぎないかもしれません。また、アジャイルチームも自分たち(周辺も含めたり含めなかったりしたとしても)がどれくらいアジャイルなのかを客観的に知る機会はそう多くはありません。すなわち、これもまたスクラムなどのアジャイルフレームワークや、広く知られているアジャイルプラクティスを実践しているからといってアジャイルの本質を実践できているとは評価するのが難しいことを指摘しています。変化に適応するために個人、チーム、組織で実践できているかを開発プロセスから切り離して評価する必要があるのです。

EBMの特長

EBMは、経験的アプローチに基づいたフレームワークであり、組織やチームが経験主義に基づいて上述の2つの問題提起に対して回答できるようになるものです。前者に対しては、顧客アウトカムと組織的なアウトカムの計測指標を計測すること、それらを計測する意義と目的を見失わないための経験的なゴール設定を可能とします。後者に対しては、経験的ゴール設定によるアジャイルな意思決定と実験ループによる客観的な計測を促すことで、組織やチームが開発プロセスなどに依存することなく、どのくらいアジャイルなのか、そのような振る舞いができているかを浮き彫りにしていきます。

EBMとスクラム

述べてきたように、EBMは開発プロセスに依存することなく適用が可能ですが、同じ経験的アプローチに基づいたフレームワークという点でもスクラムとの相性はとてもよいです(Ken Schwaberが関わっている点も共通しています)。スクラムは実践しているけど、横展開できない、周りのチームは変わらない、組織的なサポートが不足しているといった場合は、EBMを検討するとよいでしょう。もしくは、スクラムやアジャイルを導入する際は、その前か同時にEBMも導入することを推奨します(併用というより、一体化が可能)。それにより、孤立したアジャイルチームを防ぐことができ、明確な意図を持ってアジャイルに取り組む組織の姿勢も示せるからです。不確実な状況に慣れていない組織にとっては、いずれは変化に適応した意思決定と評価方法を採用せざるを得ない事実があります。先行してアジャイルチームにより実戦も重要ではありますが、支援という意味と理解者という意味での環境の醸成も急務です。これらを実践するためにEBMを活用しない手はないのです。

EBMの適用対象

EBMはフレームワークであり、あらゆるサイズで共通のフレームワークで対応できるようにデザインされています。

- チームレベル

チームがどれだけスクラムを実践できているか、アジャイルを実践できているか、チームが顧客に対して価値を提供できているのか、そのための能力(反応性と効果性)を有しているか、向上させていっているのか検査し、適応するのにEBMを活用できます。 - プロダクトレベル

プロダクトが市場での立ち位置を確立できているか、適切な予算が配分されているか、顧客に提供できている価値とこれから提供できる価値(ポテンシャル)がどれくらいあるのか評価し、組織的にそのポテンシャルを実現できるのか、そのために何をすべきかを検査し、適応するのにEBMを活用できます。 - 組織レベル

組織が、市場の変化に対して遅れをとっていると組織が衰退していることがわかっている中で、いかに市場の変化についていっているか、それを上回る変化の速度を持っているかを検査し、適応するのにEBMを活用できます。 - プロダクトポートフォリオレベル

単一のプロダクトだけでなく、プロダクトポートフォリオや事業全体に対しても適用が可能です。特に、戦略と予算を切り離し、柔軟な予算(再)編成を行う(脱予算経営)や、プロダクトの状況に応じた意思決定が行え、これらの関連した検査と適応にEBMを活用できます。

エビデンスベースドマネジメントガイド (EBMガイド)

EBMガイドは、EBMフレームワークの原典にあたるものです。スクラムガイドと同様に無料で公開されています。英語オリジナルの他、日本語を含む各国語版のPDFをダウンロードすることができます(※ 弊社代表の長沢智治が日本語訳を担当しています)。まずは、EBMガイドを入手し、参照することでEBMフレームワークを知っていただきたいです。

EBMガイド

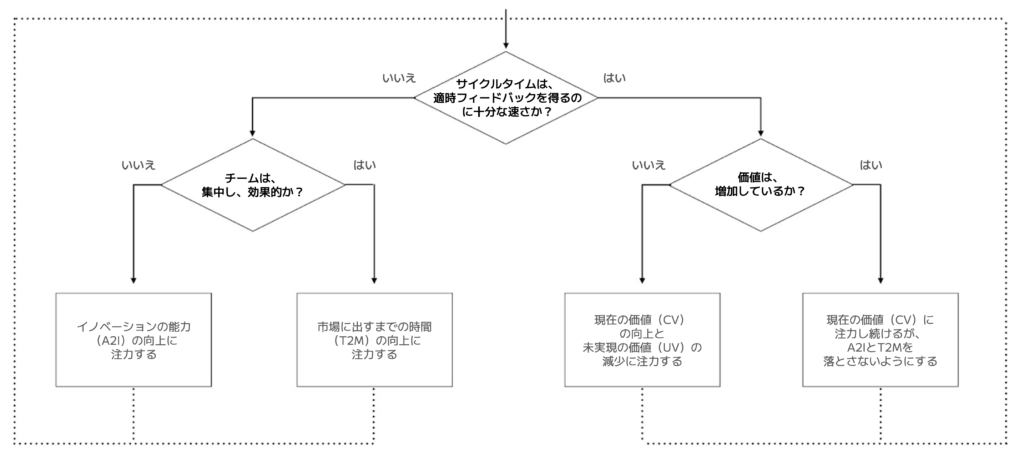

EBMは、アクティビティやアウトプットに変わる計測指標の検討から始まり、そこから「重要価値領域」(現在の価値、イノベーションの能力、市場に出すまでの時間)が提唱されました。その後において、組織が現在提供していない潜在的な価値を評価するための「未実現の価値」が定義され、これらの計測指標を計測し続ける意義にあたる本来の目的を設定する経験的なゴール設定と実験ループが加わりました。EBMガイドでは、これらの要素を図解を交えて定義しています。

EBMフレームワークは、部分的に利用することももちろん有効です。しかしながら、それはEBMを用いているとは言えないため、EBMガイドをご覧いただき適切な有効活用を目指してください。例えば、EBMガイドでは、重要価値指標の例示を付録として提供していますが、これは掲載されている計測指標を測ればよいと言っているわけではありません。そのように盲目的に従うだけでは、組織と整合性のとれた計測指標になりませんし、そもそも何のために測るのかといった部分において本末転倒です。しかしながら、例示された重要価値指標は検討すべき材料の例を提示しているので、組織でこれらを測れるのか?測る価値はあるのか?を議論する材料として活用すべきです。

また、EBMに関する関連ホワイトペーパーも充実しています。これらを活用することで、先に述べた利用用途に合わせたEBMの活用の糸口を見いただしていただくことが可能です。

計測によるスクラムチームのパフォーマンス向上

Using Measurement to Improve Scrum Team Performance / 翻訳: 長沢智治

スクラムチーム/アジャイルチームが価値のあるインクリメントを顧客に提供し続けることができるためのアプローチと評価のためにEBMを活用する方法を紹介しているドキュメントです。

根拠なく、活動量を増やし、作る量を増やしてしまいがちな現場やそれらを要求してしまうステークホルダーに対して、現状という事実に基づき今チームが取るべき改善は効果性なのか、反応性なのかを顧客アウトカムの傾向(上昇中、下降気味、停滞気味)とともに評価することができます。

ビジネスアジリティのための投資戦略

Investing for Business Agility / 翻訳: 長沢智治

組織や事業にとってビジネスアジリティは無視できないテーマです。アジリティが高ければそれでよいのか、アジリティが高いとはどのような状態なのか、そして、従来のアプローチはビジネスアジリティにとって最適なのかを評価する必要があります。

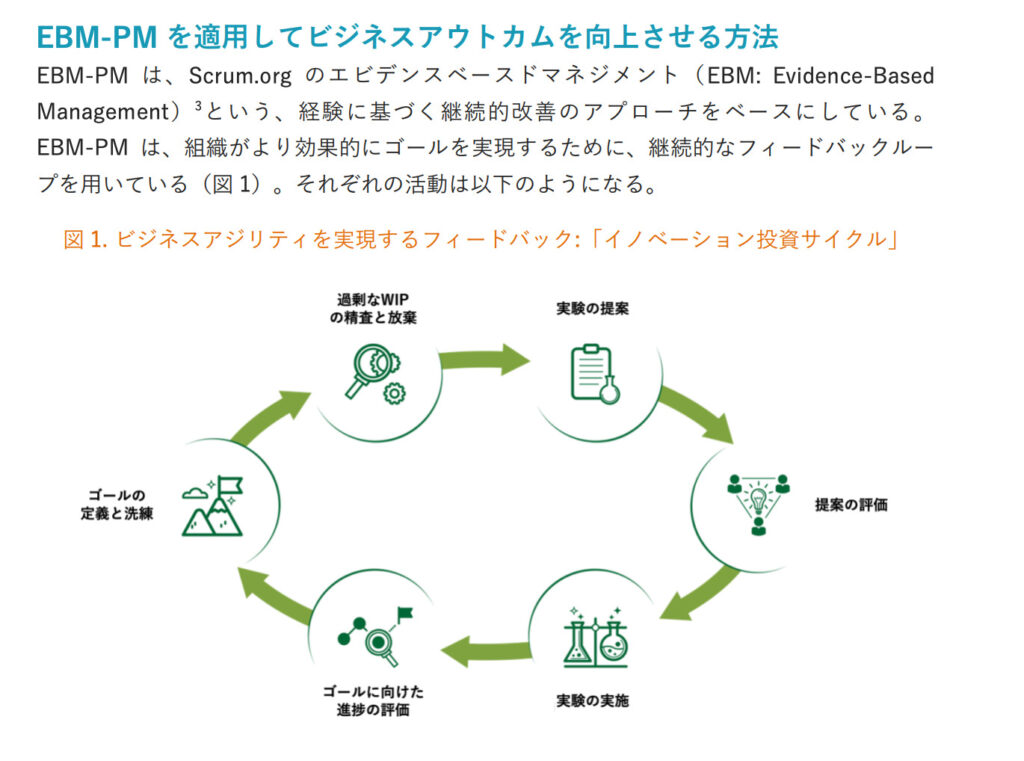

このドキュメントでは、「脱予算経営」に代表されるような従来の予算と戦略が一体となった柔軟性を必要としないアプローチから、それぞれのプロダクトの事実を収集し、現状に基づいた適切な意思決定による投資を行う、すなわち、予算と戦略を分離し、適切なことを適切に行えるようにするアプローチを紹介しています。これをエビデンスベースドポートフォリオマネジメント(EBM-PM)と呼ぶこともあります。EBMをそれぞれのプロダクトで実践するだけでなく、プロダクトポートフォリオでも実践するアプローチです。

EBMの関連書籍

プロフェッショナルアジャイルリーダー: 組織変革を目指すトップとチームの成長ストーリー

長沢智治 訳、丸善出版、2025年1月

主テーマは、組織のアジリティ向上、アジャイル変革へ向けたリーダー像についてですが、その中で、変化に適応する意思決定とゴール設定においてエビデンスベースドマネジメント (EBM) の実践方法が、ケーススタディのストーリーの中で語られ、提示されています。EBMガイドだけでは読むとりにくい実践知と具体的なゴール設定と計測指標を知ることができる貴重な書籍です。

Unlocking Business Agility with Evidence-Based Management:

Satisfy Customers and Improve Organizational Effectiveness

Addison-Wesley Professional, 2023年10月

エビデンスベースドマネジメント (EBM) について書かれた書籍です。日本語翻訳版の出版が待たれる書籍です。

EBM関連の貢献活動

弊社代表の長沢智治は、顧客価値を高める強いプロダクトと強いチームが増えていくことを願って、エビデンスベースドマネジメントの日本での普及に貢献したいと考えています。そのため、2020年よりエビデンスベースドマネジメント関連のガイドやドキュメント、ブログ記事の翻訳、自身によるセッション資料、講演、授業、ブログ記事などでの発信を続けております。これらの活動はすべて無償で行っております。

翻訳したガイドや関連ドキュメント

執筆、翻訳したブログ記事

60記事を超えるEBMと関連する記事を無料公開しています。

ワークショップの翻訳

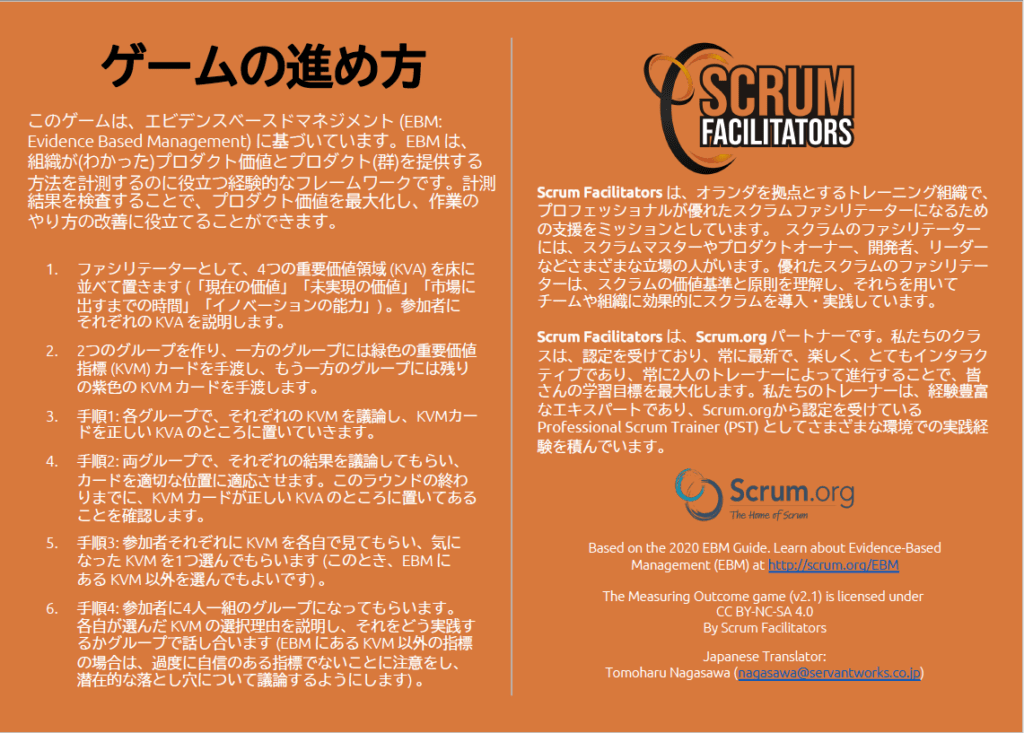

アウトカムの計測指標をマッピング – Mearuring Outcome Game

EBMの重要価値領域 (KVA) に対して、アウトカムの計測指標(重要価値指標: KVM)をマッピングすることから始まるワークショップの日本語翻訳を代表の長沢智治が担当しました。Miroテンプレートも公開しています。

EBMサービス

サーバントワークスでは、皆さまからのご要望にお応えする形で、EBM研修、そしてEBM伴走支援サービスをご提供するに至りました。提供開始から4年が経過しており、その間に研修、伴走支援のあり方も進化をし続けております。リピート開催率の高いEBM研修と、EBMも交えた効果的な伴走支援サービスもぜひご検討ください。

EBM関連のスライド

エビデンスベースドマネジメント (EBM) についての講演スライドを公開しています。ぜひご覧ください。

プロダクトオペレーティングモデル

昨今、プロダクト重視への回帰、再注目が行われています。元々の企業の成り立ちであるプロダクトに着目することで、肥大化してしまった組織や関係者の整合性を見直し、組織を再構成して、ビジネスアジリティを向上させる取り組みです。この取り組みの中核には、「エビデンスベースドアプローチ」があるとされています。仮説検証は重要ですが、仮説に根拠がなければ無駄打ちになる可能性が高くなります。そこで「事実(エビデンス)」に着目したアプローチにより、仮説はもとより、チームの効果性、ステークホルダーの関与、組織の柔軟性、戦略と予算編成のバランスなどを事実ベースで捉えていくことが有効となります。ここで役に立つのが、エビデンスベースドマネジメント (EBM) の考え方になります。