はじめに

以前に新たな取り組みをする際に気を付ける点について書きました。

嬉しいことに今でもこれに関するお問い合わせやディスカッションの機会が多くあり、新たな取り組み対しての現場の皆さん方の真剣具合が高まっていることを感じています。これからもこれらに関するディスカッションを深めて行けたらと思います。

個人・チーム・組織

みなさんは、新たな取り組みや改善において「個人」、「チーム」、「組織」とあった場合にどこから着手しますか?もしくは、3つのうちのどこに焦点を当てて取り組みますか?今回のテーマはここに設定しましょう。

重要なのはバランス

どこから推進するのか、どこに焦点を当てるのか、どこが先に推進すべきか。さまざまな考えがあり、実績があります。それを否定することは決してありませんが、それらをさらに効果的に行えるかもしれません。その際にはバランスを意識することが重要だという体験と失敗経験、成功経験をしてきました。

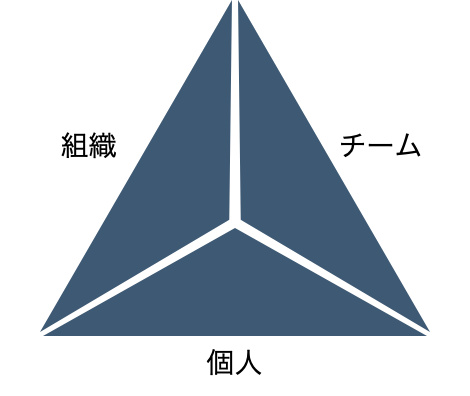

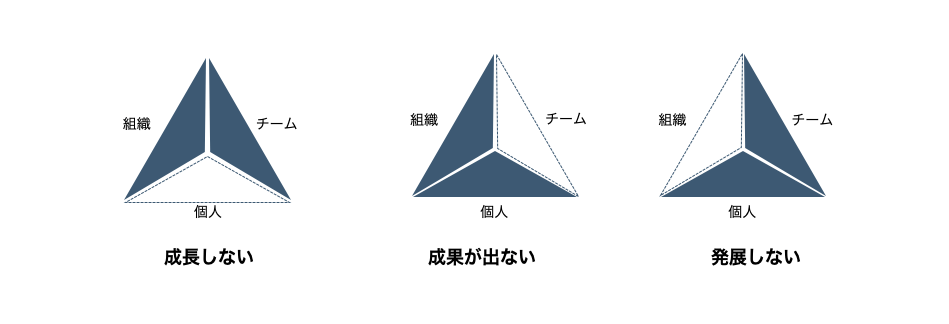

上図のように、個人・チーム・組織は、バランスが大切であり、このバランスを欠いた取り組みはいずれバランスを崩し、立ち行かなくなる傾向があります。

個人

個人とは、一人ひとりのことを指しています。個人には、それぞれの経験と知識、スキル、そしてキャリア設計があります。これを一人ひとりで見るのか、それともリソース(人的資源)として人数で見るのかで大分視点と価値観が異なりそうです。個人の成長マインドセットを成熟させることが大切であることは『モチベーション 3.0』で言及されているので、認識されている人も多いと思います。

チーム

チームとは、「同じ景色をみている」少人数からなる人たちと定義しています。「同じ景色をみている」とは、目的が同一であり、そこへ向かっていき方向性ややり方を共有していて、互いにフォローしながらチーム内で当事者意識を持って取り組むことです。サッカーやラグビーなどのチームを思い浮かべてください。ソフトウェア開発をはじめ、複雑な業務は個人だけで取り組むのではなく、チームで取り組むと成果が上がるという傾向が見受けられますし、結果として成果が上がっていることも実感できているのではないでしょうか。

組織

組織とは、より上位の目標(おそらく目的ではなく目標という表現の方があっているでしょう)に対して戦略的に物事に取り組むことを指します。そこでは明確な意思決定をチームや個人に示すリーダーシップがいるのではないでしょうか。経営陣、マネジメントといった方々であることが多いです。そして、意思決定には「責務をどこが持つべきか」というものも含まれます。これはリーダーシップがすべての権限を持つという意思決定もあれば、役割ごとに責務を設定し、権限を与えるということもあります。例えば、リーダーにチームを指揮する意思決定権を持ってもらうとか、チームに意思決定権を持ってもらい、その意思決定の方法もチームに任せるといった具合です。

大小や重要性は見る人、状況によって大きく異なる

個人、チーム、組織は、規模感でみてしまうと、

組織 > チーム > 個人

となるため、組織からチーム、チームから個人の順に大切なように錯覚をすることがあります。しかしながら、モチベーション(やる気)などよりエモーショナルな観点でみると、比重は個人に依っていきます。

個人 > チーム > 組織

他の観点も含めて、どこから発生し、どこに波及するのか、どこでに壁があるのかを考えてみるのもいいかもしれません。

ここでお伝えておきたいのは、これらを根拠に優先すべき比重をどこにおいたとしてもどこかでその比重はバランスを壊すことになるということです。したがって、どこかにだけ注力するのは避けたいところです。

バランスを欠いた取り組み

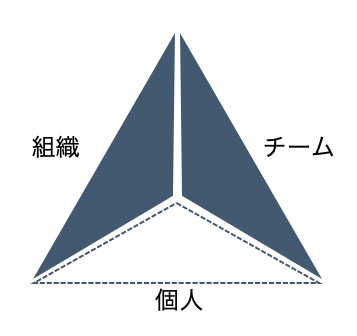

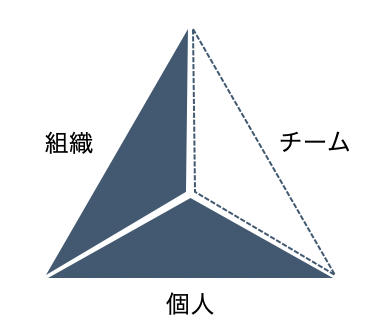

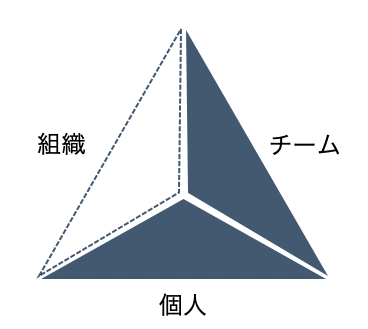

バランスを欠いてしまった取り組みがどうなるのかをみていきましょう。ここに挙げたのはあくまで例だと思ってください。それぞれバランスが取れていないとあなたの現場ではどのような状態になるのか、どうしたらそうならないようにできるかをディスカッションする叩き台としていただければ幸いです。また、ディスカッションに第三者の意見なり、ファシリテーションなどが必要でしたらぜひお声がけください。

成長しない

個人へのバランスを欠くと、どこかで成長が鈍化するか、頭打ちになってしまう傾向があります。仕組みで個人を平準化し、人数で簡易に考えることは複雑さを軽減する一つの方法ではありますが、個人の成長という大きな財産を失ってしまう懸念がでてしまいます。

成果が出ない

どんなに組織としての意思決定ができており、個人の人材育成が万全であったとしても、チームではなく、グループとして人数を確保しただけでは、個人のもつ能力やアウトプット以上の成果には繋がりません。個人の成果の総和で成果を見積もることになるため、長期的な計画と結果に依存することになる傾向があります。

発展しない

組織としての意思決定によるサポートがないとチームは長続きできません。また、チームと組織の意思決定、目標、目的にコンフリクトが起きると個人のモチベーションは低下します。よいチームができたとしてもそのサポートを組織的に行えることや、よいナレッジを展開できることは大切です。

まとめ

何かの改善や変革に着手するには、「個人」、「チーム」(または、「グループ」)、「組織」を意識することが大切です。これらは単なる『枠』ではなく、相互依存するものとして扱うべきです。そして、バランスが大切となります。過度に力を入れているところはどこか?見過ごされているところはどこか?次に取り組むのはどこか?ということを常に意識に入れた取り組みにできることを願っています。必要でしたらいつでも声をかけてくださいね。

今回はこの辺で。

本記事の執筆者:

長沢 智治 – アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- Agile Kata Pro 認定トレーナー

- DASA 認定トレーナー

認定トレーナー

認定試験合格

『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。