本記事は、Barry Overeem さんによる「A Guide To Explore The Core Principles Of Columinity For Ethical Use」の翻訳です。翻訳・公開は、Barry さんの許諾を得ています。誤字脱字・誤訳などありましたらぜひご指摘ください。

この記事は、「アジャイルチームの効果性のためにColuminityを正しく用いるための基本原則とその探究ガイド」の後編となります。前編・中編と合わせてご覧ください。

はじめに

最新の学術研究に基づいたColuminity(旧Scrum Team Survey)は、チームが最も重要な部分を改善するための先駆けとなるツールです。これは、継続的な改善をするためのエビデンスに基づいた手引きといえます。複数のレベルでパフォーマンスのパターンを明らかにし、前に進めていくための方法を示します。

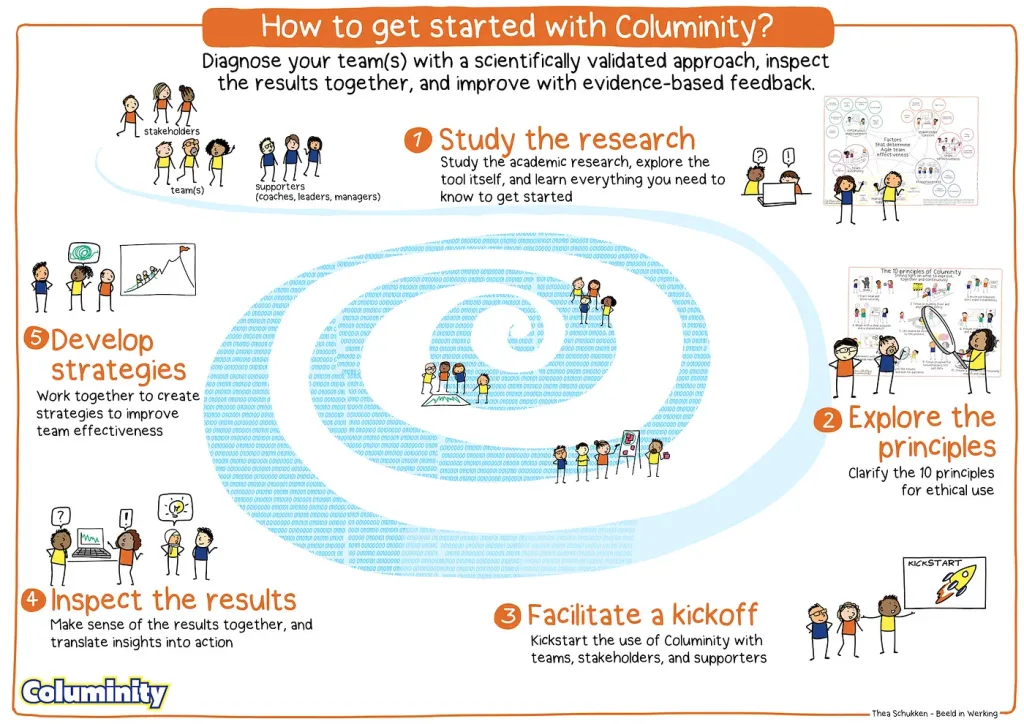

Columinity を最大限に活用するための5つのステップを定義しました。

- 研究を学ぶ

- 原則を探る

- キックオフをファシリテートする

- 結果を検査する

- 戦略を策定する

以下の手順に沿ってツールをうまく使いこなしてください。

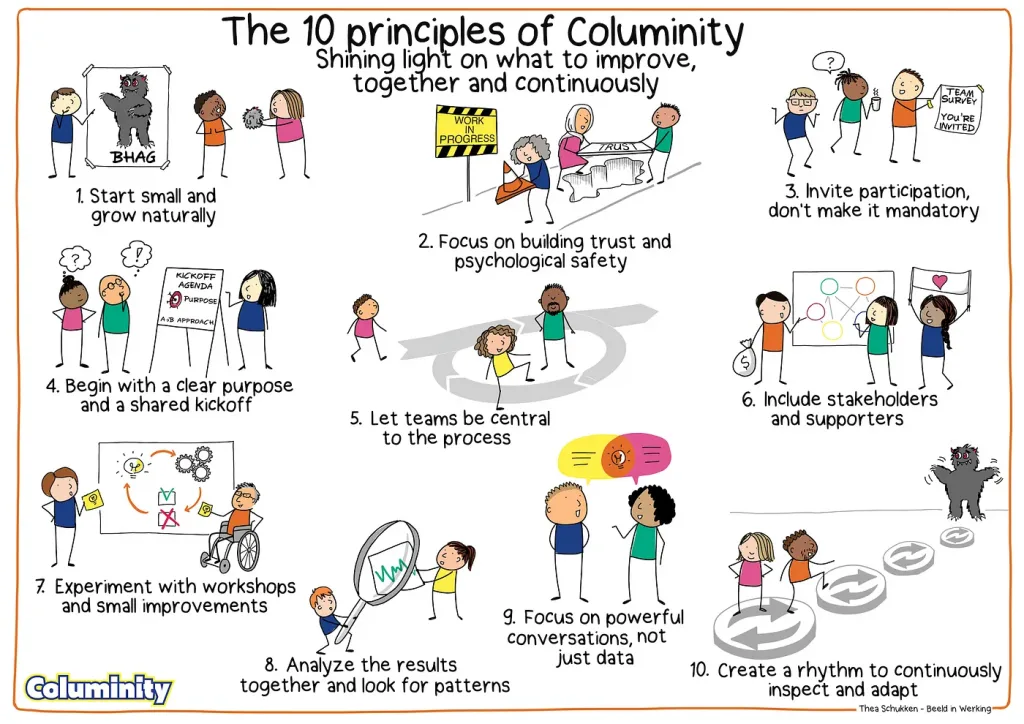

この記事では、ワークショップ「Columinityの倫理的利用に対する基本原則の探究」について解説します。ツールの基本原則を理解することで、強力な基盤を築くことができます。チームや組織がツールを最大限に活用し、共通理解を築き、明確な見通しを設定するのに役立てます。

この記事では、前編、中編に続き、後編として原則7〜10を探求しています。

#7. ワークショップと小さな改善を実験せよ

この原則が重要な理由

- 反復的な学習が促される

チームは、(ツールが推奨している)変化を徐々にテストし、実践することで、貴重なインサイトを収集でき、体験をもって学習することができるようになります。それぞれの(わずかな)改善とは、学習の機会であり、チームが何がうまくいき、何がうまくいかないのかを理解し、それに応じて改善することができるようになります。 - ワークショップでダブルループ学習を刺激できる

シングルループ学習では、一連の信念、構造、役割、手順、規範によって定義された既存の仕組みの中で問題を解決することに注力しています。ダブルループ学習では、仕組みや根底にある信念そのものに挑むことになります。ツールによって提供される多くのDIYワークショップは、ダブルループ学習のきっかけとなります。 - チームが小さく具体的で現実的な改善策を生み出す方法を学べる

1回のスプリントで終えられる小さく具体的な改善を行います。それらはすべての問題を解決する究極の解決策ではありませんが、チームに小さな改善を継続的に行なうように促せるようになります。小さな一歩は適切な方向へつながります。ツームが必要なことを学習し、次のステップを見つけ出すのに役に立ちます。変化が可能であることを示すことでチームの士気を高めることができるのです。

この原則をどのように実践するか

- ツールが推奨するDIYワークショップを各チームに行なう

このツールには、全部でおよそ75前後のワークショップが含まれています。それぞれのワークショップは、具体的な障害物やトピックに焦点をあてています。ワークショップでは段階を追って実行方法を説明しているので、多くのチームが初めてのガイダンスとして活用しています。 - ツールが推奨するクイックヒント(15%ソリューション)を用いるようにチームに促す

それぞれの要因について、ツールでは3〜5のクイックヒントを提供している。これらのヒントは、チームが適切な方法ですぐに実行できる小さな改善策になっています。 - 新たなワークショップを作り、小さな改善をする(訳者が追加)

自分たちで新しいワークショップを開発して、チームと共に新たな小さな改善点を見つけ出します。継続的改善を自然とマインドセットに組み込むのです。 - 小さな改善点を見つけ出す(訳者が追加)

チームは何十もの改善点を見つけ出そうとしてしまい、結局何もせずに終わってしまうことがよくあります。1つか2つの実行可能な改善点を見つけ出し、次の反復で確実に実行し、さらに改善点を見つけ出すのに役立つことに気がついたのです。

#8. 共に結果を分析しパターンを探せ

この原則が重要な理由

- 傾向やインサイトを見つけ出すのに役立つ

チームとして結果を分析し、パターンを探すことで個人ではすぐにはわからないような傾向やインサイトを見つけ出すことできます。チームメンバーのナレッジと視点を集結することで、データをより深く理解するためのパターンと相関関係を明らかにすることができるのです。 - 客観性を確実にし、バイアスを減らせる

チームとして調査結果を分析することで、客観性を確保し個人的なバイアスを減らすことができます。チームメンバーは、分析プロセスに多様な視点、バックグラウンド、専門知識をもたらしてくれます。このような多様性(特にステークホルダーや支援者が関与した場合)は、個人的なバイアスを相殺し、より客観的なデータの解釈を確実にするのに役に立ちます。 - コラボレーションを活性化できる

チームメンバーが一同に会して調査結果を分析し議論することによって、その結果に基づいたアイデア、仮説、これからの実行案をまとめてブレインストーミングすることができます。この協力的なアプローチによって、チームは分析プロセスに能動的に参加することができ、さらにチームのエンゲージメント、巻き込み、賛同を促進させることにつながります。

この原則をどのように実践するか

- チーム、ステークホルダー、支援者で分析する(訳者が追加)

チームのステークホルダーや支援者を招待し、結果を検討するように促します。楽しくインタラクティブなセッションにしましょう。好奇心を掻き立て、避難や侮辱を与えないように注意します。 - パターンを見出す(訳者が追加)

細部にとらわれずに新たなパターンを見出すことに集中しましょう。

#9. データだけなく強力な会話に集中せよ

この原則が重要な理由

- 文脈を理解することができる

生のデータだけでは、調査から得られたインサイトを解釈し理解するための文脈まではわからないかもしれません。会話によってチーム、ステークホルダー、支援者は、データに関連するニュアンスや根拠とする要因について話し合い、探求することができます。これにより、調査結果から明らかになった課題や機会をより深く理解することができるようになります。 - 学習する環境が整う

会話の必要性を強調することで、コラボレーションとエンゲージメントを促します。単にデータを提示して個人が結論を出すことに期待せず、会話によって別の視点が生まれ、一体感がでてきます。チームが意見を交換し、仮説に挑み、調査結果をまとめ、理解できる環境を作りましょう。 - 実行可能なアウトカムのきっかけになる

会話を通して、重要なテーマを見つけ出し、まだ見ぬ解決策を探り、実行計画を策定することができます。会話に注力することで、チームは調査から実行可能なアウトカムを引き出すことができます。調査結果に基づいて改善を実行に移ることができます。

この原則をどのように実践するか

- 調査結果を会話のきっかけにする(訳者が追加)

チームは調査のアウトカムを会話のきっかとして利用すべきです。チームの判断材料として結果を利用してはいけません。 - チーム全員が参加する(訳者が追加)

チーム全員が診断、解釈、改善点の特定に参加するべきです。スクラムマスター、プロダクトオーナー、コーチだけで行なわないようにします。そうしないと、すぐに開発者を評価する道具になりかねません。これでは信頼が損なわれ、調査の趣旨から完全に外れてしまいます。

#10. 継続的に検査し適応させるリズムを作れ

この原則が重要な理由

- 障害物を効果的に取り除くのに役立つ

安定したリズムを築くことで、チームが継続的にフィードバックを収集し、障害物を見つけ出すことができるようになります。これによって支援者(マネージャー、リーダー、コーチ)は障害物を取り除くための働きかけを行なえるようになります。 - 組織のニーズにツールを連動させられるようになる

組織とチームはダイナミックに変動しており、そのニーズも時とともに変化しています。検査し適応させるリズムを確立することで、ツール(とその推奨事項)が組織の進化するためのニーズに連動し続けることをが確実にできるようにします。 - 革新と成長が促進できる

チームに対して定期的に取り組みを評価するように奨励できれば、斬新的なやり方を発見したり、新しいテクノロジーやテクニックを導入したり、ステークホルダーのニーズを満たすより良い方法を見つけたりすることができます。継続的改善に焦点をあてることで、チームはクリティカルかつクリエイティブに考えるようになります。そして、新しいアイデアや方法を探究するようになります。

この原則をどのように実践するか

- キックオフにて全員にあったリズムを選ぶ(訳者が追加)

キックオフの際に、全員が感じられるリズムを選択するようにします。全体的に四半期ごとにフルセットの調査を行い、スプリントごとに(具体的な要素に焦点をあてた)短めの調査を行なうのが、良いリズムになるかもしれません。 - カタをつくる(訳者が追加)

どのようなリズムを選ぶにせよ、DIYワークショップとクイックヒントを継続的に利用し、改善点を見つけ出すことを推奨します。

終わりに

この記事(訳註: 前編・中編・後編を指します)では、Columinityの原則について説明しました。また、その効果的な使い方についていくつかの提案をしました。原則を個別に検討したり、チームやこのツールについてもっと学びたいと思っている人たちとの会話のきっかけにしてください。

もっと知りたいと思っていただけたら、Columinityでチームを改善するための記事「How To Improve Your Team With Columinity」とチームの効果性を改善するためのスターターガイド「Getting Started Guide to Make Your Teams More Effective」をご覧ください。

本記事の翻訳者:

『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。