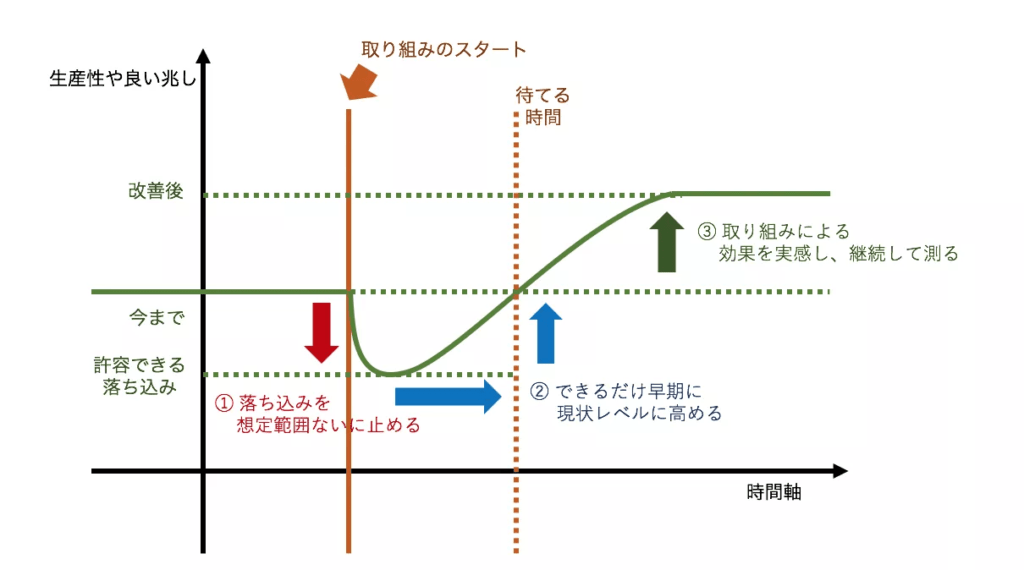

習熟曲線

コンサルタント、エバンジェリストとして活動していると「改善をどう測るのか」がテーマになることがあります。いや、これは避けては通れません。測ることができないと改善が見えず、スポンサードしてくれている経営陣も耐えられませんし、現場で実践しているチームも長続きできません。

何か新しいことに取り組むときには、必ず生産性が落ちることはもはや知らない人がいないでしょう。習熟曲線ですね。

何かの取り組み(プラクティスの実践でも、ツールの導入でも、教育でも)をするとそれに慣れるまで生産性や良い兆しがでるには “おあずけ” 期間があります。そして生産性は大なり小なり落ちます。落ちないことはないので、ここでは単に「落ちる」という共通認識を持つことが大切です。

どんなによい取り組みをしても、一旦パフォーマンスは「落ちます」

落ち込みを最小化

では、腕の見せ所はというと、この落ち込みを如何に最小限にするかです。そして、良い兆しがでるまでの時間を短くすることです。そのために取り組みの実行計画を立てておくとよいでしょう。

現状把握

さてさて、ちゃぶ台返しのお時間です。多くのは現場では、なかなか現状分析(現状把握)ができていないことが多いでしょう。現状分析できていないということは、そもそもこのグラフを書くことができていません。したがって、数値データを収集することができない、もしくは困難(収集するのにコストがかかりすぎる、収集するのに時間がかかりすぎ無効なデータになってしまう)です。

要するに、シンプルにすると数値化が難しいということです。

また、数値データとして成果がで始めるのには時間を要することが多いです。測るとはそもそもそういうものです。ただし、「測るもの」を工夫することで、成果を測りやすくする、成果とみなしていくことはできます。

例えば、リードタイムとスループットという指標で測るとどうしても時間を要することになるならば、まずは、ミーティング時間や回数といった測りやすいもので計測してみるのも手ではあります。ただし、これだけでは大義名分にならないことは念頭に置いておくべきですし、関係者の理解を得られるデータを目指していることは前提にしておかなければならないでしょう。

さてさて、数値データとして測ることは今回の主題ではありません。数値データとしての定量的な効果を得るには時間であったり、労力であったりがどうしてもかかってきます。その分、客観的なデータであるし、関係者でコンセンサスを取る上で欠かせないものでもあります。ただし、現状が把握できていないと、習熟曲線のように表現できなかったり、求められているのが、その取り組みによる成果による生産性向上であったりすると、期待にコントロールが難しく、志なかばで理解(と数値)が得られる頓挫してしまったりします。

定量評価 vs. 定性評価

そこで、オススメしたいのが、定性的な評価です。定性的な改善は、主観的であり、関係者に理解してもらうには難しい側面があります。大切なのは、定性的なものだけで測るのではなく、定量的なもので測るためにも、定性的な評価を併用することです。

多くのが現場で何か取り組みをすると定性的な評価も一旦落ち込み傾向があります(それを最小限にするには、ワークショップなどとてもオススメです。疑似体験で懐疑心を緩和することにもなるし、成功のイメージを共有することにもつながります)。

あのチームの雰囲気が明るくなった。ミーティングが楽しそうだ。定時で帰れているなどは現場チームも、周囲も感じ取ることができます。良い雰囲気は、チームの取り組みに対して自信をつけることにもつながります。改善の新たなアイデアを生む可能性も高まります。

ただ、定性的な評価は主観です。主観にのみ頼った取り組みの提案はそもそも経営陣には響かない可能性が高いです。もちろん、成果としてもこれだけで理解を得ることは難しいでしょう。なので、併用がオススメなのです。経営陣は数値で示さないと納得してくれないのではないか?と思われるかもしれませんが、決してそうと断言できないのではないでしょうか?

経営陣に納得してもらうコツ

以前に、これを書いておきました。

ここに、「3つの感覚」について書きました。数値は大切な判断基準ですが、広がりや、機運、感覚も大切な判断基準です。むしろこれらのバランスのとれた取り組みの提案、成果のレポートをすべきです。習熟曲線を理解しつつ、では、改善の見込み(見通し)を示しながら、落ち込みや回復、成果のでる時期について提示し、見直し策も提示すれば、どうでしょう。

少なくとも、感情に訴えるような現場目線だけの取り組み提案や、上からの押し付けにはなりませんよね。無理矢理な数値目標にもなりません。

上述したことを踏まえていれば、「費用対効果を出したまえ」にも対応できますよね。

現場の “よい反応” の兆しは持続できる

続編を書きました。ここまで読んでいただけた方は、ぜひご覧くださいませ。

本記事の執筆者:

長沢 智治 – アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- Agile Kata Pro 認定トレーナー

- DASA 認定トレーナー

認定トレーナー

認定試験合格

『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。